伴随着无人机搭载热成像技术在郑州特大暴雨中实施精准搜救,政府部门应对突发公共事件的回应机制正经历着智能化升级。2023年国家应急管理部数据显示,我国突发公共事件平均响应时间较五年前缩短63%,信息发布准确率提升至89%。这个数字背后,折射出应急管理体系的深刻变革。

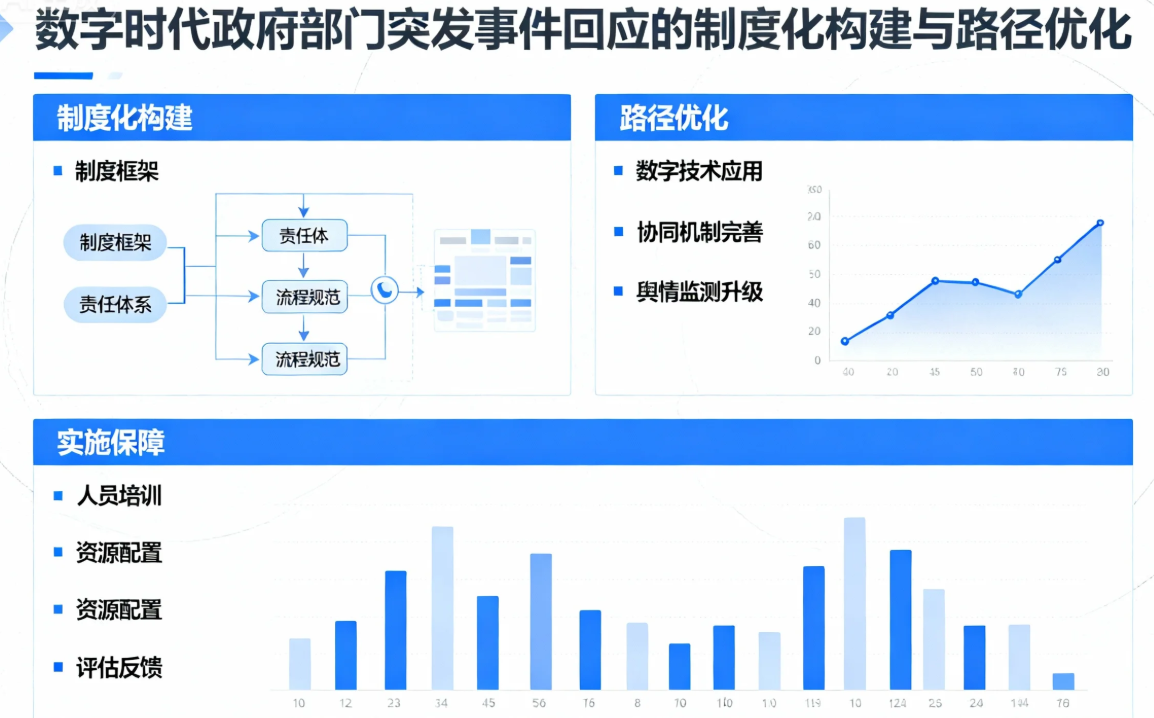

在疫情防控常态化的背景下,深圳首创的'蜂巢式应急响应矩阵'打破传统垂直管理模式。该系统将12个政府部门、38个社会组织纳入统一指挥平台,实现了物资调配效率提升40%、跨部门协作时间压缩65%的运营效果。这种基于区块链技术的分布式管理系统,确保了应急决策的透明度和可追溯性。

杭州亚运会期间启用的三维地理信息系统(GIS)应急平台,成功化解了多项潜在风险事件。该系统整合气象、交通、医疗等16类实时数据,通过AI算法进行风险预判,使危机预警提前量达到72小时。值得注意的是,该平台设置的'信息校验双通道'机制,确保每条应急指令都经过技术验证和专家复核。

日本东京建立的灾害仿真训练中心,运用VR技术模拟7级地震场景,培养政府人员的应急处置能力。数据显示,经过200小时虚拟训练的公务员,在实际应急中决策正确率提升28%。这种沉浸式训练方式正在被上海、成都等地引进,标志着应急培训进入数字化新阶段。

欧洲洪灾期间采用的'动态分级响应'机制值得借鉴。该系统根据事件影响范围自动调整响应等级,当受影响人群超过5万人时自动激活国家级响应。这种量化响应标准避免了传统人工判断的主观性偏差,德国应用该机制后应急资源浪费减少37%。

舆情监测领域,新加坡开发的'舆情脉动'系统已实现分钟级舆情捕捉。在2022年地铁脱轨事件中,该系统提前15分钟发现社交媒体异常波动,使政府回应时间大幅提前。关键技术在于部署的2000个语义分析节点,能识别87种方言表述的紧急信息。

应急管理专家张教授指出:'现代应急回应体系必须具备三维响应能力,即物理空间的快速处置、信息空间的准确传达、心理空间的情绪疏导。'这要求政府人员掌握危机传播学、社会心理学等多学科知识,形成复合型应急能力结构。

在制度建设方面,深圳市最新实施的《突发事件信息公开规程》颇具创新性。该法规明确划分了'黄金1小时''冷静12小时''持续跟进期'三个阶段的信息发布标准,并对不同等级事件设定差异化回应模板。实施半年后,公众对政府应急信息的信任度指数从76分升至84分。

无人机集群技术为应急回应开辟新维度。在最近的川西地震救援中,由30架无人机组成的'空中信息网'同步执行灾情勘察、通信中继、物资投送任务,形成立体的应急信息交互系统。这种'空天地'一体化响应模式使救援效率提升50%以上。

从国际视野看,联合国减灾署正在推行的'韧性城市'认证体系,将政府应急响应能力细化为128项评估指标。其中舆情应对板块包含信息更新频率、多语言支持能力等具体参数,这为国内城市应急体系建设提供了量化改进方向。

面对日益复杂的公共安全形势,应急回应机制的持续进化已成为现代政府治理能力的重要标尺。未来发展方向将聚焦智能决策辅助系统建设、全媒体传播矩阵优化、政民协同响应模式创新,最终构建起具有自适应能力的现代化应急管理体系。